Le CERN et l’environnement

Le CERN et l’environnement

Le CERN s’est résolument engagé à limiter le plus possible l’impact de ses activités sur l’environnement, conformément à sa politique de sécurité.

Le CERN s'attache à :

- garantir le niveau de sécurité et de protection environnementales prescrit par les réglementations des États hôtes et les normes et directives européennes ;

- surveiller tous les paramètres qui pourraient révéler un impact sur l’environnement, notamment ceux relatifs aux émissions atmosphériques, aux eaux évacuées, aux rayonnements ionisants, à la consommation d’eau et d’électricité, ou à la production de déchets ;

- informer régulièrement les États hôtes, la France et la Suisse, des résultats de son programme de surveillance de l’environnement, et leur en faire rapport.

Pour toute question en lien avec l'impact du CERN sur l'environnement, vous pouvez contacter notre Service de protection environnementale.

Plus d’une centaine de stations de contrôle vérifient en permanence la qualité des eaux du CERN avant leur évacuation, ainsi que toutes les émissions dans l’atmosphère, y compris les rayonnements ionisants. La qualité des rivières, des sols et des produits agricoles des environs est également étudiée et testée. Environ 2 000 échantillons sont prélevés et 7 000 analyses de laboratoire effectuées chaque année par le laboratoire de l’environnement du CERN.

Le CERN vérifie constamment que ses activités aient le moins d’impact possible sur la qualité de l’air de la zone environnante. Des filtres installés sur les systèmes de ventilation réduisent les émissions atmosphériques du CERN, et des stations de surveillance de la ventilation permettent de comparer les données relatives à la qualité de l’air avec celles des régions voisines.

Des dispositifs de surveillance mesurent en permanence la qualité des eaux évacuées par le CERN dans les ruisseaux environnants. Ces dispositifs mesurent la température, le pH, la conductivité et la turbidité de l’eau. Des détecteurs d’hydrocarbures ont été spécialement configurés pour détecter immédiatement tout incident de pollution afin de pouvoir réagir rapidement et de limiter les conséquences sur les rivières locales. En outre, des échantillons de l’eau de ces rivières sont régulièrement prélevés de manière à évaluer l’impact des activités du CERN sur l'environnement.

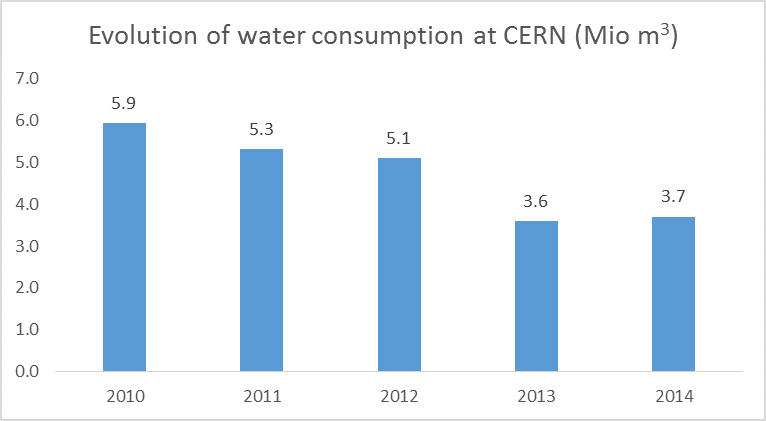

Les Services industriels de Genève (SIG) fournissent la majeure partie de l’eau du CERN. La consommation annuelle d’eau du CERN est d’environ 5 millions de m3 par an lorsque le LHC est en fonctionnement (voir le graphique ci-après). À titre indicatif, la consommation annuelle d’eau du canton de Genève est de 75 millions de m3. Environ 75 % de cette eau est remise dans les rivières et ruisseaux environnants après des contrôles rigoureux.

Le CERN s’efforce activement de réduire les nuisances sonores dues à ses activités et installations, et ce, dès la phase de planification, en choisissant des matériaux ou dispositifs qui limitent le bruit. En outre, le CERN surveille chaque année ses niveaux de bruit et met en place des barrières anti-bruit autour des sites et installations pouvant être bruyants.

Le CERN collecte environ 5 500 tonnes de déchets par an, dont environ 1 700 tonnes de déchets conventionnels et 1 100 tonnes de déchets dangereux (tourets de câbles imprégnés, déchets chimiques, etc.) traités par des entreprises spécialisées agréées. On dénombre quelque 1 850 tonnes de déchets métalliques et de matériel électrique ou électronique, qui sont soit recyclés, soit vendus. Le CERN s’efforce en permanence de réduire ses déchets et d’améliorer leur recyclage. Il fait appel à des entreprises spécialisées pour collecter et transporter les déchets dangereux, et observe la réglementation en vigueur dans ses États hôtes en la matière.

Pour étudier la composition de la matière, le CERN fait appel à des collisions de particules qui produisent des rayonnements ionisants. Le CERN surveille en permanence ses niveaux de rayonnements ionisants afin de s’assurer que ses rejets dans l’environnement sont négligeables. La grande majorité du matériel radioactif du CERN n’est pas contaminant. Tout le matériel radioactif est stocké et manipulé suivant les réglementations en vigueur. Le CERN se conforme à un système de radioprotection reconnu au niveau international. Les installations et les pratiques sont constamment optimisées de manière à limiter le plus possible l’impact radiologique. Grâce à ce système, l’impact radiologique réel reste bien en deçà des limites réglementaires. Toutes les mesures de radioactivité sont régulièrement communiquées aux autorités suisses et françaises.

Cliquez ici pour en savoir plus sur les rayonnements au CERN.

Pour réduire l’impact visuel de ses nouveaux bâtiments, les plans paysagers sont discutés avec les autorités locales. Le CERN s’assure que les nouveaux édifices n’altèrent pas le paysage global. Les projets paysagers consistent notamment en des plantations d’arbres, de buissons et d’espaces verts, de sorte que les sites du CERN restent naturels et conservent des espèces indigène

Les sites du CERN s’étendent sur une surface totale de 211 hectares, répartis entre la France et la Suisse, 109 hectares étant des espaces verts, tels que pelouses, prés ou bois. Ces espaces verts sont soigneusement entretenus de manière à respecter leur biodiversité. Par exemple, le CERN abrite la plus grande variété d’orchidées sauvages du bassin lémanique, avec pas moins de 16 espèces connues. Le CERN préfère entretenir naturellement ces espaces, par exemple en faisant appel à des moutons pour tondre les pelouses. Le domaine du CERN abrite également des daims et de nombreuses espèces d'oiseaux.

À l’extérieur de ces espaces clôturés, 415 autres hectares ont été mis à la disposition de l’Organisation par ses deux États hôtes. Ces terres sont réservées pour des projets futurs ; dans l’intervalle, elles restent à l’état de champs ou de bois. Les forêts sont entretenues par l’Office national français des forêts, et les champs sont cultivés par des agriculteurs locaux. L’argent provenant de la location du terrain aux agriculteurs est utilisé pour financer des projets d’utilité publique, tels que des pistes cyclables ou des parcours de santé.

Du fait du nombre croissant d'utilisateurs et de la diversité des sites, relativement éloignés les uns des autres, le transport est une préoccupation majeure au CERN. Plusieurs initiatives ont été lancées ces dernières années afin de faciliter la mobilité sur le domaine, de réduire le parc de véhicules du CERN et de limiter l’impact des transports.

Un service d’autopartage, comptant 35 véhicules et 16 points de ramassage, limite la taille du parc de véhicules du CERN. Ce service a enregistré environ 16 000 réservations en 2014. Avec environ 600 vélos en libre accès pour ses utilisateurs, le CERN possède l’un des parcs de vélos les plus grands parmi les entreprises et organisations suisses. Le service de navettes a permis de transporter 107 000 passagers en 2014. Le CERN promeut par ailleurs l’initiative Bike2Work (« À vélo au boulot »).

Le CERN a également lancé un programme de rénovation de ses bâtiments, dont la plupart ont été construits entre les années 1950 et 1970. Les équipes chargées du génie civil veillent à ce que ces travaux tiennent compte des contraintes environnementales. Tous les nouveaux bâtiments sont construits de manière que leur consommation d’énergie soit la plus basse possible, grâce notamment à l’emploi systématique de panneaux solaires et de matériaux d’isolation de haute performance.

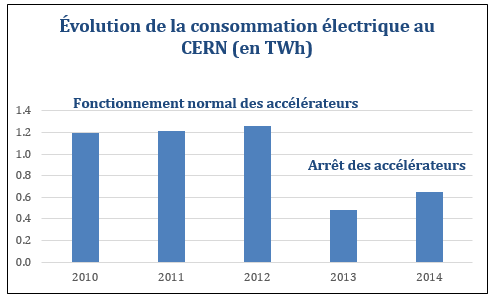

La consommation électrique du CERN est maximale lorsque son accélérateur le plus puissant, le Grand collisionneur de hadrons (LHC), est en fonctionnement. En effet, la consommation de celui-ci représente environ la moitié de celle du Laboratoire. La consommation annuelle type du CERN est d’environ 1,2 térawattheure (d’après la consommation de l’année 2012 lorsque le LHC était en service). Ce chiffre représente environ un tiers de la consommation électrique du canton de Genève.

Une grande partie de la consommation électrique du LHC sert à maintenir les aimants supraconducteurs de l’accélérateur à leur température de fonctionnement (-271°C pour la majorité des aimants). Grâce à cette propriété supraconductrice, la consommation d’énergie du LHC est semblable à celle du Grand collisionneur électron-positon (LEP), son prédécesseur, qui fonctionnait depuis les années 1980, même si le LHC est bien plus puissant.

Environ 135 tonnes d'hélium liquide sont nécessaires pour maintenir le LHC à très basse température. L’hélium est stocké dans un circuit fermé. Lorsque la machine est à l’arrêt, une partie du gaz est stockée dans des réservoirs spéciaux et une autre renvoyée aux fournisseurs.