Les rayonnements au CERN

Le CERN, Organisation européenne pour la recherche nucléaire, est un laboratoire qui étudie les particules et leurs interactions. Il ne s'occupe pas d'énergie nucléaire ni d'armement nucléaire. À l’origine, l’acronyme CERN désignait le Conseil européen pour la recherche nucléaire, organe provisoire institué en 1952, qui avait pour mandat de créer en Europe une organisation de rang mondial pour la recherche en physique fondamentale. À l’époque, cette recherche avait pour principal objectif la compréhension de l’intérieur de l’atome, c’est-à-dire du noyau, d’où l’emploi du qualificatif « nucléaire ». Très rapidement, les travaux menés au Laboratoire ont dépassé l’étude du noyau atomique pour s’intéresser aux particules subnucléaires et à leurs interactions. Avec l’étude des échelles subnucléaires, le domaine de recherche du CERN a été renommé « physique des particules ». Cette appellation décrit mieux les travaux actuellement menés au CERN, même si le Laboratoire a gardé son nom et son acronyme d’origine.

Les centrales nucléaires produisent de l’électricité à partir de la chaleur libérée dans les réactions en chaîne. Le CERN ne fait pas fonctionner de réacteur nucléaire et n’utilise des matériaux fissiles qu’en quantités négligeables. Aucune réaction en chaîne ne peut donc être soutenue au CERN. Les réactions étudiées au CERN sont provoquées par des faisceaux de particules et ne peuvent pas mener à une réaction en chaîne.

Un rayonnement ionisant est de l’énergie qui est transportée par des particules ou des ondes, par exemple un rayonnement électromagnétique (rayons X, rayons gamma) ou des neutrons. Il se produit notamment lorsque des atomes instables se désintègrent pour former des atomes stables, en émettant une certaine énergie. Les roches, le Soleil et l’espace produisent naturellement des rayonnements ionisants que nous pouvons détecter sur Terre. Des rayonnements ionisants artificiels sont également produits par certains appareils médicaux lors d’examens ou de traitements ou, en petites quantités, par l'industrie minière. Sans risque à faible dose, les rayonnements ionisants peuvent s’avérer dangereux à haute dose car l’énergie peut ioniser les atomes en arrachant leurs électrons et, ainsi, endommager les tissus vivants. En règle générale, la dose reçue est mesurée en sieverts (Sv), unité qui permet de quantifier l’effet sur la santé des rayonnements.

Les expériences du CERN consistent à provoquer des collisions entre faisceaux de particules, ou entre des faisceaux et une cible fixe. Lors des collisions, certaines des particules émettent un rayonnement, ou de nouvelles particules sont créées. Au CERN, le rayonnement ne survient que lorsque le faisceau de particules circule, et il suffit de l’arrêter pour stopper immédiatement les émissions. D’autre part, les collisions sont très rares : au Grand collisionneur de hadrons, 1 nanogramme (millionième de milligramme) seulement de matière est accéléré par jour, et seule une petite proportion des protons accélérés entrent en collision. Il faudrait en réalité des millions d’années pour arriver à faire entrer en collision un gramme de protons. Du fait des rayonnements, il arrive que certains éléments situés à proximité des points de collision deviennent radioactifs. Ces éléments sont bien confinés, et leur manipulation rigoureusement contrôlée ; et lorsqu’un accélérateur est démantelé, ils sont traités conformément à la réglementation et aux normes en vigueur.

La majeure partie des rayonnements produits lors des collisions de particules sont absorbés par les éléments de l’accélérateur. La plupart des radionucléides ont de courtes demi-vies, une demi-vie type étant de 5,3 ans. Cela signifie qu’ils ne sont radioactifs que pendant très peu de temps. Dans les installations du CERN, ces rayonnements sont traités conformément à la réglementation et aux normes en vigueur en matière de radioprotection. L’air utilisé pour la ventilation et l’eau utilisée pour le refroidissement des accélérateurs peuvent contenir de petites quantités d’éléments radioactifs. Toutes les mesures nécessaires sont prises pour éviter que ceux-ci se répandent dans l’environnement.

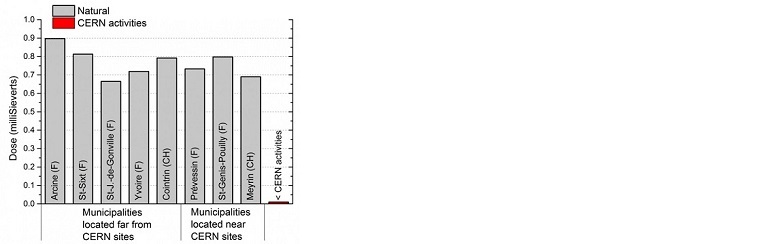

Les doses efficaces attribuables aux installations du CERN qui sont reçues par les personnes habitant au plus près du CERN sont si faibles qu’il est pratiquement impossible de les mesurer. Les personnes vivant à proximité des sites du CERN reçoivent une dose annuelle maximale comprise entre 0,01 et 0,02 millisieverts, soit moins de 1% de la dose annuelle reçue d’autres sources telles que les rayons cosmiques, le radon ou les examens médicaux.

À titre de comparaison, la dose annuelle moyenne de rayonnements est de 5,6 millisieverts en Suisse (effets des activités médicales et des voyages en avion compris) et de 3,7 millisieverts en France (effets des activités médicales et des voyages en avion compris).

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP), en Suisse, et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), en France, ont tous deux déclaré que, par rapport aux fluctuations de la radioactivité naturelle, l’effet des rayonnements produits par le CERN sur la santé publique est négligeable.

La dose due au CERN est également plus faible que les différences naturelles observées d’une région à l’autre, si bien que le fait de déménager dans une autre commune a un plus grand effet sur la dose de rayonnement annuelle que le fait d’habiter à proximité du CERN.

Le CERN se conforme à un système de radioprotection internationalement reconnu qui s’attache en permanence à limiter autant que possible l'exposition aux radiations.

De ce fait, les émissions du CERN restent systématiquement bien en deçà des limites réglementaires. L’équipe chargée de la radioprotection au CERN surveille les rayonnements ionisants produits à l’intérieur des installations et à proximité. Des détecteurs déclenchant une alarme sont installés et gérés par l’équipe de radioprotection du CERN afin d’empêcher la sortie ou l’entrée non contrôlée de matériel radioactif. Les équipes du CERN chargées de la sécurité et de l’environnement prélèvent des échantillons de l’air ambiant, du sol, des cours d'eau, de la nappe phréatique, de l’eau de pluie, de la végétation et des produits agricoles de la zone environnante et effectuent des milliers d'analyses chaque année.

Le CERN impose des limites concernant l’exposition du personnel et des visiteurs conformément à la réglementation de l’Union européenne en la matière. Tous les membres du personnel du CERN qui travaillent dans des zones sensibles sont suivis par le service de dosimétrie du groupe Radioprotection du CERN, qui est agréé par la Suisse. Le service distribue des dosimètres qui mesurent l’exposition aux rayonnements ionisants de chaque travailleur. Le CERN applique rigoureusement le principe ALARA, supposant l’emploi des méthodes de travail les plus récentes, et une planification des doses pour les travaux effectués dans les zones sous contrôle et surveillance radiologiques, afin de limiter autant que possible les doses reçues pour les personnes concernées.

Le fait que les expériences LHC soient souterraines constitue une protection naturelle contre les rayonnements. L’équipe de radioprotection du CERN procède à des simulations informatiques des champs de rayonnement pour les installations existantes ou futures, par exemple le LHC, afin d’anticiper les problèmes éventuels. En procédant ainsi, le CERN peut prévoir et limiter le plus possible l’impact d’une installation sur l’environnement avant même sa construction.